Lachseeschwalbenzaun an der Unterelbe - Foto: Bernd Hälterlein

Geplante Zerstörung der Natur -und Kulturlandschaft des Kreises Pinneberg!

Wer wissen möchte, welche potienziellen Windenergieflächen im Kreis Pinneberg ausgewiesen wurden, kann den anliegenden Button betätigen.

Man kommt dort auf die Internetseite des Schleswig-Holsteinischen Landesportals.

03-03-2024

Trauer um Uwe Helbing

„Hast Du Angst vor dem Tod?“, fragte der kleine Prinz die Rose.

Darauf antwortete sie: „Aber nein. Ich habe doch gelebt, ich habe geblüht und meine Kräfte eingesetzt, soviel ich konnte. Und Liebe, tausendfach verschenkt kehrt wieder zurück zu dem, der sie

gegeben. So will ich warten auf das neue Leben und ohne Angst und Verzagen verblühen.“

Antoine de Saint- Exupéry

Uwe Helbing ist am 26.09.2023 nach schwerer Krankheit verstorben.

Er war 30 Jahre lang im Elbmarschenhaus für den NABU hauptamtlicher Betreuer für das

Naturschutzgebiet „Haseldorfer Binnenelbe und Elbvorland“ und aktives Mitglied im NABU-Elbmarschen.

Sein drei jahrzehntelanger Einsatz im Naturschutz für die einheimische Tier -und Pflanzenwelt war einzigartig.

Durch sein positives und herzliches Wesen war das Zusammenwirken mit ihm für uns alle stets bereichernd und von Erfolg

geprägt.

Mit Uwe Helbing verliert der Naturschutz einen wertvollen Anwalt und wir einen lieben und hochgeschätzten Freund.

Wir werden ihn immer in allerbester und dankbarer Erinnerung behalten.

Für den NABU-Elbmarschen

Helga Dilchert, Petra Maruska, Jürgen Prahl, Hans Ewers und Roland Dilchert

Windenergie an Land: Tempo auf Kosten des Naturschutzes

NABU übt scharfe Kritik an neuem Raumordnungsverfahren

Windpark - Foto: Helge May

25. Januar 2023 – Im Bundestag wird derzeit die Änderung des Raumordnungsgesetzes diskutiert. Ein wichtiger Punkt dabei: Vorranggebiete für Windenergie an Land, also Areale, in denen bevorzugt Windkraftanlagen errichtet werden sollen. In diesen sogenannten Go-to-Gebieten sollen künftig Umweltverträglichkeits- und Artenschutzprüfungen entfallen. Pläne, die der NABU scharf kritisiert. Und es geht dabei nicht nur um den fehlenden Artenschutz.

Die Regierung plant mit diesen Änderungen die Umsetzung einer Notverordnung des Rates der EU. Eine Verordnung, die gerade einmal einen Monat alt ist und mit der sich Abgeordnete und Verbände kaum gründlich befassen konnten. Hinzu kommt: Das geänderte Raumordnungsgesetz würde auch auf laufende Verfahren angewendet werden, also auf Anlagen und Gebiete, die sich bereits in der Planung befinden. Politik im Eiltempo.

Naturschutzrecht gänzlich außer Kraft gesetzt

Entsprechend scharf fällt die Kritik von NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger aus: „Aktuell erleben wir eher die Jagd nach einem schnellen politischen Gewinn beim Klimaschutz.“ Aus seiner Sicht ignorieren die Notverordnung und ihre Umsetzung, dass Klimaschutz und der Schutz der Natur Verbündete sind. Der Fokus auf kurzfristige Erfolge richte langfristig Schaden an, ist der NABU-Präsident überzeugt: „Uns muss klar sein, wenn wir die Klimakrise nur durch die Schwächung des Naturschutzes angehen, wird uns die Biodiversitätskrise mit Insektensterben, stummem Frühling und verarmten Gewässern erwischen.“

Auch NABU-Bundesgeschäftsführer Leif Miller warnt vor den Folgen: „Sollte die Regierung die Notverordnung umsetzen, dann werden in Windenergiegebieten künftig Anlagen genehmigt werden, ohne dass die Auswirkungen auf dort vorkommende Arten oder auf die Umwelt geprüft werden.“ Das Naturschutzrecht würde gänzlich außer Kraft gesetzt. Mögliche Schutzmaßnahmen zum Ausgleich dieser Nachteile hält Miller für eine halbherzige Ausrede: „Wer gar nicht geprüft hat, was es zu schützen gilt, kann auch keine sinnvollen Vermeidungs- und Schutzmaßnahmen anordnen.“ Aus Sicht des NABU ist so kein effektiver Artenschutz möglich.

Uetersen, den 02.04.2022

Leserbrief:

NABU äußert Dioxinverdacht:

Am 01.04.22 wurde in Ihrer Zeitung zum Thema "Bebauung Feuchtwiese Kleine Twiete" darüber berichtet: NABU äußert Dioxinverdacht.

Das Wesentliche, worauf der NABU seinen Verdacht stützt, wurde im Artikel jedoch unterlassen.

Dem NABU liegt ein zweieinhalb Seiten langes Schreiben der zuständigen Behörde des Kreises Pinneberg für Bodenschutz und Grundwasser vom 30.01.2020 vor, welches der Uena zur Verfügung gestellt wurde.

In diesem Schreiben bezeichnet die Behörde das Gebiet an der Feuchtwiese in der Überschrift und im Text als Dioxingebiet Uetersen!

Im Schreiben wird chronologisch und detailliert die Historie der mit Dioxinen belasteten Straßen Wiesengrund, Am Eichholz und Esinger Steinweg aufgezeigt.

Diesem Behördenschreiben läßt sich u.a. entnehmen:

-Die zuständige Behörde hat den Grundstückseigentümern aufgrund der hohen Dioxingehalte im Papierschlamm in Bereichen mit den getroffenen Ablagerungen Sanierungen angeboten

-Die Behörde hat den Anwohnern Beschränkungen für den Anbau von Nahrungspflanzen auf betroffenen Böden empfohlen

-Es hat als Sicherungsvariante Bodenaufschüttungen von bis zu 60cm auf Grundstücken gegeben, auch solche, die an die Wiese grenzen. Es standen keine Deponiekapazitäten zur Komplettsanierung zur Verfügung.

Unstrittig ist zudem, dass das Grundwasser von den höher gelegen belasteten Flächen Am Eichholz zur Wiese fließt, zudem finden durch Tiere im Erdreich ständig Bewegungen statt.

Es stellt sich die Frage: "Haben die Landwirte seit den sechziger Jahren bei der Einarbeitung der belasteten Papierschlämme direkt vor der jetzt beplanten Wiese halt gemacht?"

Es steht Jedermann selbstverständlich frei, den Sachverhalt zu bewerten.

Das Behördenschreiben hat der NABU-Elbmarschen auf seiner Homepage unter "Aktuelle Themen" eingestellt.

Roland Dilchert

Vorstand NABU Elbmarschen

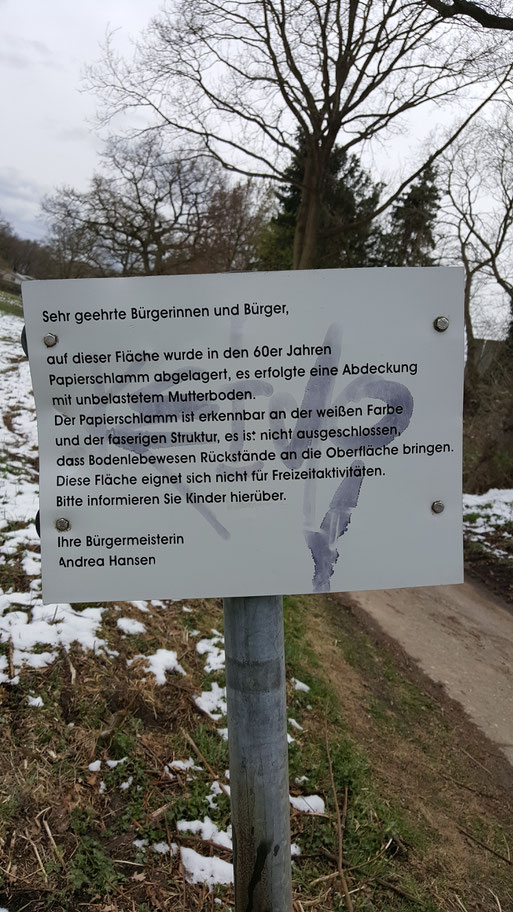

Dieses Schild steht ca. 200m südlich der geplanten Bebauungsfläche.

Elbvertiefung - Gefahr für Seeschwalben

Planung bedroht Brutkolonien seltener Arten

Lachseeschwalben: In Europa existieren nur noch sehr wenige Brutplätze. Eine Kolonie nistet an der Unterelbe. - Foto: Gerd-Michael Heinze

Seit 2006 läuft das Verfahren auf Planfeststellung der Fahrrinnenvertiefung von Unter- und Außenelbe für Containerschiffe mit Tiefgängen bis zu 14,50 m. Nach zwei mündlichen Verhandlungen hat das Bundesverwaltungsgericht mit seinem Urteil vom 09. Februar 2017 die Planfeststellungsbeschlüsse weiterhin grundsätzlich als rechtswidrig und nicht vollziehbar bezeichnet. Neben verbesserten Schutzmaßnahmen für den vom Aussterben bedrohten Schierlings-Wasserfenchel müssen die Planungsbehörden unter anderem auch Verbesserungen in der Kohärenzsicherung (Ausgleichsmaßnahmen) erarbeiten.

Rechtlich nicht beanstandet hat das BVerwG dagegen die Prognosen der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) zu den hydro-morphodynamischen Auswirkungen einer erneuten Fahrrinnenvertiefung. Aus

naturschutzfachlicher Sicht überwiegen jedoch nach wie vor Zweifel daran, ob aufgrund der Modellierungen der BAW die ökologischen Auswirkungen richtig eingeschätzt werden können. Welche

Erkenntnisse diese Zweifel nähren wird im folgenden dargestellt.

Das Strombau- und Verbringungskonzept

Frühere Fahrrinnenvertiefungen haben die Elbe im Laufe der Jahrzehnte stark beeinflusst. So hat sich in der Folge in St. Pauli der Tidenhub seit Ende des 19. Jahrhunderts um etwa 1,5 m auf

heutzutage rund 3,6 m erhöht. Wird der Tidenhub höher, bedeutet dies vor allem, dass der Flutstrom stärker wird, und vermehrt Sedimente aus der Nordsee elbaufwärts befördert werden - ein

Phänomen, das unter dem Begriff 'tidal pumping' bekannt ist, und das in der Elbe für die stark angestiegene Baggernotwenigkeit verantwortlich ist. Eine weitere Vertiefung der Elbe würde den

Tidenhub in St. Pauli weiter erhöhen und das 'tidal pumping' weiter verstärken. Durch den Klimawandel begünstigte Faktoren wie Meeresspiegelanstieg und geringere Sommerniederschläge im

Einzugsbereich der Oberläufe der Elbe tragen ebenfalls dazu bei, dass die Sedimentablagerungen nicht durch die alleinige Kraft des ins Meer fließenden Flusses abgetragen werden.

Ausschnitt Projektüberblick „Planänderung im Überblick“ (Projektbüro Fahrrinnenanpassung, Planungsstand 2008, http://www.fahrrinnenausbau.de/index.php) - Grafik: UWA

Um die Gefahr drohender Überflutungen der niedriger gelegenen Stadtteile Hamburgs und die Notwendigkeit der Baggeraktivitäten zu mindern haben die Planungsbehörden ein Strombau- und Verbringungskonzept entwickelt, in dessen Rahmen im Mündungstrichter Strombauwerke geplant sind, welche zum Ziel haben, die Tidewasserströme zu beeinflussen. Eine zentrale Bedeutung kommt hier der Unterwasserablagerungsfläche (UWA) in der Medemrinne zu. Die Medemrinne ist ein bedeutender 'Nebenarm' des Hauptfahrwassers der Elbe an der Grenze zum UNESCO-Welterbegebiet und Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.

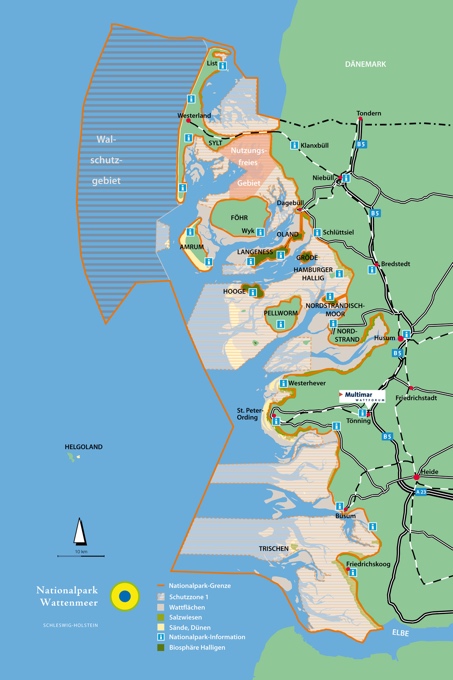

Nationalpark und UNESCO Welterbegebiet Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

"Natur Natur sein lassen" ist das Ziel aller Nationalparke, das gilt auch für den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Die einzigartige Naturlandschaft des Wattenmeeres soll in ihrer

Gesamtheit (Wattflächen, Priels, Dünen und Salzwiesen) erhalten werden.

Seit 1985 Nationalpark und seit 2009 UNESCO Weltnaturerbegebiet erfährt das Wattenmeer die höchsten und bekanntesten Schutzkategorien der Welt. Es ist zudem ausgewiesen als 'Besonders

empfindliches Meeresgebiet' der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO (PSSA), Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat-Gebiet der EU und Feuchtgebiet internationaler Bedeutung nach der

Ramsar-Konvention.

In ihrer Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange zum Planfeststellungsverfahren befürchtet die Nationalparkverwaltung aus Tönning, dass der Bau der UWA Medemrinne,

zusammen mit dem Bau der UWA Neufeld, nicht ohne Folgen für die Entwicklung der Watten im südlichen Dithmarschen bleiben wird. Sie sieht die Planung insofern als nicht genehmigungsfähig, als dass

von den Antragsstellern kein hinreichend ausgearbeitetes Konzept bestünde, welches Erosion der Sedimente aus der UWA in die umliegenden Wattflächen verhindern würde. Zudem bestünde keine

Darstellung möglicher Alternativen, die einen geringeren Eingriff in das Ökosystem zur Folge hätten.

Ökologischer Nutzen?

Das Strombaukonzept verfolgt, laut Antragssteller, neben der reinen Verbringung von Baggergut explizit auch ökologische und strombauliche Ziele. Welchen ökologischen Nutzen das Konzept jedoch

haben soll bleibt bis heute ungeklärt. Das Gegenteil sollte der Fall sein.

Im Zuge des Baus der UWA soll also die Medemrinne teilweise verfüllt werden und so die Tideströmung auf das Hauptfahrwasser konzentrieren und die einschwingende Flut dämpfen. Damit soll zum einen

einer weiteren extremen Erhöhung des Tidenhubs entgegengewirkt werden, und zum anderen sollen vermehrt Sedimente mit dem Ebbstrom in die Nordsee getragen werden. Die UWA Medemrinne wird

entsprechend nicht nur lokal sondern über den gesamten Bereich der Tideelbe wirken. Die harmlos klingende Umschreibung einer 'dämpfenden Wirkung auf die einschwingende Flut' bedeutet jedoch auch,

dass es auf der anderen, der seewärts liegenden Seite der UWA zu einer teilweisen Reflexion der Tidewelle kommt, die in diesem Bereich eine bislang nicht quantifizierte Verstärkung der

Tidendynamik hervorrufen wird.

Gleichzeitig werden sich die benachbarten Wattflächen und Prielsystem der Medemrinne verändern. Auch wenn das Bauwerk selbst nach Angaben der Planungsbehörde 'lagestabil' sein soll, die Sedimente

rundum sind es nicht, und nach der Formel 'das Wasser sucht sich seinen Weg' sind großflächige und zumindest für Benthos-, Fisch- und Vogelgemeinschaften weitreichende Veränderungen zu erwarten.

Eine vorsorgliche Planfeststellung kann man das nicht nennen

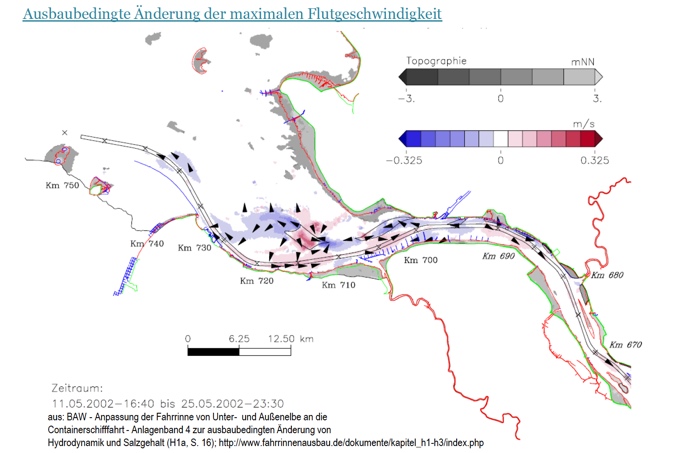

Natürlich wurden im Rahmen der Planfeststellung die hydro-morphologischen Auswirkungen der UWA Medemrinne durch die BAW modelliert. Diesen Modellierungen zugrunde liegen Hochwasserstände für die

Periode eines 2-wöchigen Nipp-Spring-Tiden-Zyklus im Mai 2002, genauer 11. - 25. Mai 2002.

Als erstes fällt ins Auge, dass mit dem Monat Mai ein vergleichsweise 'ruhige' Jahreszeit gewählt wurde. Hier wurden jeweils die maximalen Hochwasserstände pro Monat und Jahr aus den Jahren

2000-2015 für den Pegel Steubenhöft (Cuxhaven) aus unmittelbarer Nähe der Medemrinne gezeichnet. Das Jahr 2002, aus welchem der Mai-Wert in die BAW-Modellierungen einfloss, ist rot

unterlegt.

Die gewählten Hochwasserstände scheinen auch nicht repräsentativ für ein "typisches Frühjahr" zu sein. Vergleicht man nämlich Hochwasserstände aus dem 'ganzen' Frühjahr (Mai bis Juli) aus

mehreren Jahren (2000 - 2016), ebenfalls für den Pegel Steubenhöft, mit Hochwasserständen aus der BAW-Modellierungsperiode wird deutlich, dass im BAW-Modell lediglich vergleichsweise niedrige

Hochwasserstände einbezogen wurden.

Angesichts der potentiell langfristigen und großflächigen Auswirkungen dieser Baumaßnahmen auf die umliegenden Wattflächen des Nationalparks Wattenmeer scheint dieser 2-Wochen Zeitraum zu kurz

und als nicht repräsentativ gewählt. Dass die BAW auf Grundlage dieser Modellierung zu dem Schluss kommt, dass die UWA keine Auswirkungen auf die umliegenden Wattflächen haben wird, ist vor dem

Hintergrund der den Modellierungen zugrundeliegenden Hoch-wasserstände eventuell sogar nachvollziehbar. Allerdings soll die UWA ja ausdrücklich in das Tidegeschehen und die Sedimentation im

Umfeld der Medemrinne eingreifen, und somit ist wiederum auch eine Veränderung in den umliegenden Watten zu erwarten.

Vergleich der Frequenz von Hochwasserständen aus dem 'ganzen' Frühjahr (Mai bis Juli, Jahre 2000 - 2016, unten) mit Hochwasserständen aus der BAW-Modellierungsperiode (oben): Im BAW-Modell wurden nur niedrige Hochwasserstände einbezogen. - Grafik: BAW

In diesem Zusammenhang sollte entsprechend darauf hingewiesen werden, dass 2014, und damit nach der Fertigstellung der Antragsunterlagen, der aktuelle Bericht des IPCC (Intergovernmental Panel on

Climate Change) erschienen ist, in dem sämtliche frühere Aussagen zum Themenkomplex klimabedingter Meeresspiegelanstieg geprüft und neue, geänderte Prognosen veröffentlicht wurden. Die

Fortschritte in der Wissenschaft, Prognosen zum Meeresspiegelanstieg sowohl zeitlich als auch räumlich stets präziser vorherzusagen, sind rasant. Die Aussagekraft von Modellen mit Annahmen aus

den Jahren 2002/2003 scheinen dadurch mittlerweile sehr geschwächt zu sein. Der Einfluss der Bauwerke des Strombaukonzepts im Allgemeinen und der UWA Medemrinne im Speziellen auf das

Tidengeschehen entlang der Elbe wird sich über Jahrzehnte wenn nicht Jahrhunderte bemerkbar machen. Bei einer solch zeitlichen Dimension sollte im Sinne der Vorsorge und der Nachhaltigkeit eine

erneute Überprüfung der Ergebnisse der BAW-Modellierungen mit wissenschaftlich aktuellen Erkenntnissen geboten sein.

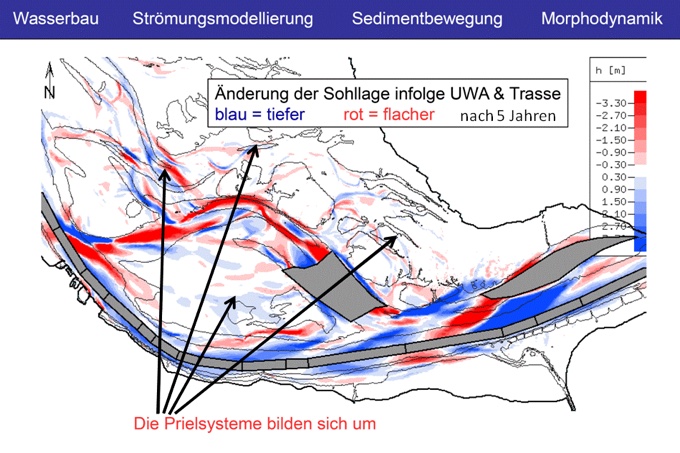

Das Wasser sucht sich seinen Weg

Eine von der Aktionsgemeinschaft Lebendige Tidelbe (eine Kooperation von WWF, BUND und NABU) in Auftrag gegebene alternative Modellierung der potentiellen hydromorphologischen Auswirkungen der

UWA Medemrinne kam entsprechend auch zu einer anderen Prognose. Diese alternative Modellierung zeigte, dass die Wirkungsweise der UWA Medemrinne nach fünf Jahren dazu führt, dass sich

Erosionsrinnen links und rechts der UWA bilden, die sehr wahrscheinlich die Effizienz der UWA signifikant dämpfen, zumal parallel dazu auch auf dem angrenzenden Medemsand durch Erosion ein

erhöhter Durchfluss des Tidenstroms ermöglicht wird. Für die Wattflächen vor der Dithmarscher Küste prognostizieren diese Simulationen großflächige Sedimentumlagerungen und ein weitreichendes

Umbilden der existierenden Priele. Natürliche Dynamiken sind im Rahmen des Schutzkonzepts 'Nationalpark' ausdrücklich erwünscht. Als Folge natürlicher Prozesse haben sich die Priele im Laufe der

Jahrzehnte auch ständig verändert. Diese Verlagerungen jedoch wären eindeutig auf menschliche Eingriffe zurückzuführen und sind in einem Nationalpark und UNESCO-Welterbegebiet nicht zu

tolerieren.

Fatale Fehleinschätzung in den Planfeststellungsunterlagen

In den Planfeststellungsunterlagen zum Themenkomplex "Schutzgut Tiere und Pflanzen, terrestrisch" steht auf Seite 114: "Auswirkungen der Unterwasserablagerungsflächen Medemrinne-Ost und Neufelder

Sand [...] auf Brutvögel sind nicht zu erwarten, da der Bereich [...] weder Brutvogelbiotop ist bzw. wird, noch als Nahrungsfläche für Brutvögel aus umgebenden, terrestrischen Bereichen

fungiert."

Tatsächlich aber ist seit vielen Jahren bekannt, dass die Watten, genauer das Prielsystem in direkter Nachbarschaft der Medemrinne das Hauptjagdgebiet der in unmittelbarer Nähe, im Vorland des

Neufelder Koogs, brütenden Flußseeschwalben darstellt. Die obige Aussage jedoch, die im weiteren Dokument nicht näher begründet wird, führte dazu, dass potentielle Auswirkungen auf die

Brutvogelwelt im südlichen Dithmarscher Watt gar nicht erst untersucht wurden und somit über ökologischen Nutzen oder gar negative Auswirkungen der UWA Medemrinne von Seiten der Planungsbehörden

keinerlei Aussagen gemacht werden können.

Inmitten der Kolonie der Flußseeschwalben brütet eine der seltensten Vogelarten Deutschlands, die hier vom Aussterben bedrohte Lachseeschwalbe. Seit einigen Jahren befindet sich im Vorland des

Neufelder Koogs der einzige regelmäßig genutzte Brutort Mitteleuropas. Durch die Hilfe eines intensiven Artenschutzprojektes des Landes Schleswig-Holsteins kann die Lachseeschwalben-Kolonie sogar

erfolgreich brüten. Der Erhalt und Fortbestand der Lachseeschwalben-Kolonie ist jedoch direkt abhängig vom Erhalt und Fortbestand der Neufelder Flußseeschwalben-Kolonie. Lachsseeschwalben sind

bei der Wahl des Brutplatzes auf sogenannte gastgebende Arten angewiesen, von der sie im Rahmen der Feindabwehr profitiert . Diese Rolle übernimmt im Neufelder Vorland die Flußseeschwalbe, und

wenn die Flußseeschwalben-Kolonie aufgrund von Veränderungen hervorgerufen durch die UWA Medemrinne verschwindet, dann wird mit ihr auch die Lachseeschwalbe verschwinden.

Die Flußseeschwalben-Kolonie im Neufelder Vorland - abhängig vom Elb-Stint

Im Vorland des Neufelder Koogs befindet sich mit über 2 000 Brutpaaren die größte Flußseeschwalben-Kolonie des Wattenmeers. Sie beheimatet ein Viertel des deutschen Brutbestands und ist eine der

größten Kolonien Mitteleuropas . Im Auftrag der Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, einem Geschäftsbereich des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und

Meeresschutz (LKN-SH) wird im Rahmen des Trilateral Monitoring and Assessment Programms TMAP der Trilateralen Wattenmeerkooperation dort jährlich der Bruterfolg erfasst. Die Ergebnisse des

Monitoringprogramms sprechen eine deutliche Sprache. Während in allen Wattenmeerregionen von den Niederlanden bis Dänemark die Flußseeschwalben seit den frühen 1990igern leicht bis mäßig

zurückgegangen sind, zeigen alleinig die Kolonien in Schleswig-Holstein stabile Bestände, nicht zuletzt durch den beständig hohen Bruterfolg der Neufelder Kolonie.

Die Neufelder Flußseeschwalben ernähren sich fast ausschließlich von Stinten. Sie profitieren davon, dass sich in den Prielsystemen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Medemrinne wohl eine der

wichtigsten Kinderstuben der Elbstinte befindet. Stinte ziehen im zeitigen Frühjahr flussaufwärts und laichen in beruhigten, flachen Süßwasserbereichen der Elbe und ihrer Seitenarme.

Monitoringprojekte der Universität Hamburg lassen vermuten, dass in den verschiedenen Laichgebiete unterschiedliche Ablaich- und Schlupfzeiten der Stinte existieren, deren Jungfisch-Kohorten mit

zeitlicher Verzögerung in das Neufelder Wattsystem einziehen. Für die Flußseeschwalben bedeutet dies, dass sie über einen Zeitraum von 3 - 4 Monaten immer Stinte der geeigneten Größenklassen zur

Verfügung haben3.

Die Nahrungsvorkommen sind für die Neufelder Flußseeschwalben langfristig vorhersagbar und ermöglichen es ihnen regelmäßig zwei wenn nicht gar drei Nachgelege zu beginnen und erfolgreich Junge

hochzuziehen, wenn frühere Gelege durch Prädation oder Überflutung verloren gegangen sind.

Ob und wie die UWA Medemrinne die Stinte am Einwandern in die Prielsysteme vor dem Neufelder Koog gehindert werden ist bislang nicht untersucht worden. Die Planer behaupteten fälschlicherweise,

dass dieses Gebiet für Brutvögel nicht relevant wäre. Das BVerwG hat wissenschaftliche Publikationen der Hamburger Wissenschaftler und Gegengutachten der Naturschutzverbände zu diesem Aspekt

bislang ignoriert. Aktuell steht die schriftliche Begründung des Urteils vom noch 09. Februar 2017 aus.

Die Veränderungen im Tidenhub und damit einhergehenden Veränderungen in der Fließgeschwindigkeit im Bereich der UWA Medemrinne lässt befürchten, dass die jungen Stinte auf Schwierigkeiten treffen werden, wenn sie in die Prielsysteme, ihre Kinderstube, vor der Neufelder Küste wandern. Großräumige Erosions und Aufsedimentationsprozesse im Neufelder Watt lassen befürchten, dass sich das dort vorhandene Prielsystem durch Menschenhand grundsätzlich verändern wird und es ist fraglich, inwieweit sich dies nicht negativ auf die dortigen Stint-Bestände auswirken wird.

Das "Ergänzende fischereiwirtschftliche Gutachten" aus dem Jahr 2011 kommt zu dem Schluss, dass im Fanggebiet Medemrinne deutlich veränderte hydromorphologische Bedingungen die Fangbedingungen

beeinflussen wird. Das Gutachten prognostiziert sogar, dass die Stintfischerei dort für die gesamte Bauzeit der UWA Medemrinne ausfallen wird, da die Stinte durch den Bau vergrämt werden.

Weiterhin wird prognostiziert, dass auch die Verteilung der Garnelen (Krabbenfischerei) durch veränderte Strömungsregime dort negativ beeinflusst werden.

Die Hamburger Wissenschaftler haben dokumentiert, dass Garnelen die Hauptnahrung der jungen Stinte im Neufelder Watt darstellen. Sollte diese essentielle Nahrungsquelle der Stinte also durch den

Bau und die Wirkweise der UWA wegfallen, können die jungen Stinte dort nicht mehr existieren.

Wird also den Stinten der Weg in das Prielsystem vor der Neufelder Koog Flußseeschwalbenkolonie "versperrt" - und sei es "nur" für die Dauer der Bauzeit von mindestens zwei Jahren - oder aber

ihre Lebensgrundlage, die Garnelen, entzogen, fallen sie als Beute für die Flußseeschwalben weg. Die hätte signifikante Bestandseinbrüche bei der größten Kolonie des Wattenmeers zur Folge. Und ob

sie dann noch eine geeignete Nachbarschaft für die vom Aussterben bedrohte Lachseeschwalbe sein kann ist fraglich.

Die Bedeutung des Dithmarschers Watts für Brandgänse

Ähnlich wie andere Wasservögel erneuern Brandgänse im Spätsommer ihre Schwung- und Steuerfedern und sind in dieser Zeit vorübergehend flugunfähig. Die europäischen Brandgänse versammeln sich in

diesem Zeitraum an nur wenigen Mauserplätzen in Deutschland, den Niederlanden und in Großbritannien. Der Elbmündungsbereich stellt dabei das zentrale Mausergebiet für die nordwesteuropäischen

Brandgänse mit Maximalbeständen von bis zu 219.000 Individuen um das Jahr 2000 und dar. Dies entsprach mehr als 50 % des globalen (Altvogel-)Bestandes und nahezu der gesamten mitteleuropäischen

Population. Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass zeitgleich die Bestände vor der Dithmarscher Küste abnehmen und vor der niederländischen Wattenmeerküste zunehmen. Ob es sich hier um eine

Umverlagerung handelt ist nicht untersucht, jedoch ist es nicht unwahrscheinlich. Warum die Brandgänse an die niederländische Küste abwandern, ist nicht bekannt. Sehr wahrscheinlich liegen die

Gründe in der Verfügbarkeit geeigneter Nahrung und in der Abwesenheit von Störungen.

Das Dithmarscher Watt in Nachbarschaft der Medemrinne ist seit dem 19. Jahrhundert als traditioneller und wichtiger Mauserplatz bekannt. Nach wie vor wird hier mit rund 152.000 Individuen mehr

als die Hälfte der nordwest-europäischen Brandganspopulation registriert. Die niederländischen Mausergebiete beherbergen mit rund 42.000 Individuen sehr viel weniger Brandgänse - und weitere

herausragende europäische Mausergebiete sind nicht bekannt.

Der im Rahmen der Elbvertiefung geplante Bau der UWA Medemrinne hat Potential, dass das traditionelle Mausergebiet im Dithmarscher Watt bald nicht mehr genutzt werden kann. Auch wenn durch eine

Anpassung der Bauzeit ein gewisses Maß an Störung vermieden werden könnte, so werden doch durch die Funktionsweise der UWA gravierende Veränderungen im Sedimentregime des Dithmarscher Watts

erwartet, die sich negativ auf die Nahrungsgrundlage der Brandgänse auswirken werden. Brandgänse im Dithmarscher Watt scheinen unter anderem Schlickkrebse zu fressen. Schlickkrebse sind, wie der

Name schon sagt, auf vergleichsweise schlickige Sedimente angewiesen, und sie sind in unmittelbarer Nähe der Medemrinne in unglaublichen Mengen zu finden. Schlickkrebse werden auch von Garnelen

gefressen, die wiederum die Hauptbeute der Stinte darstellen.

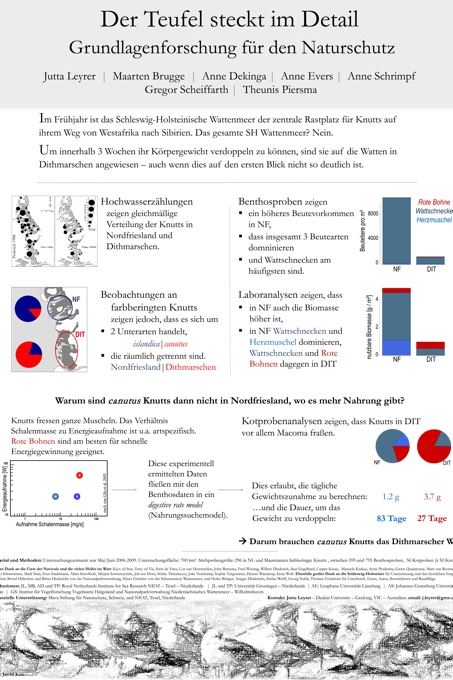

Die Bedeutung des Dithmarscher Watts für Knutts

Das Dithmarscher Watt ist der einzige Ort im Wattenmeer, an dem sich die afro-sibirische Population des Knutts auf ihrem Zug von den westafrikanischen Überwinterungs- in die arktischen

Brutgebieten die benötigten Energiereserven anlegen können.

Der Wegfall der alternativlosen Beute, der Roten Bohne, einer vergleichsweise dünnschaligen Muschel, hätte das Aussterben einer von weltweit sechs vorkommenden Unterarten des Knutts zur Folge,

einer Watvogelart, die weltweit als potenziell gefährdet (NT Near Threatened). Die Nahrungshabitate, in denen die afro-sibirischen Knutts innerhalb von drei Wochen die benötigten Energiereserven

für den Zug in die Brutgebiete erwerben, liegen in unmittelbarer Nähe der Medemrinne und ihren geplanten UWS und Umlagerungsstellen.